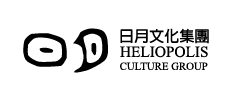

面對憤怒的社群世界,我們還有選擇!

2004年Facebook誕生,

邁入網路社群平台世代。

原本促進人際連結和分享的美意,

因演算法的出現,使操縱與選擇之間變得模糊,

現在成為網爆與煽動性貼文充斥的「憤怒機器」,

若無法關閉它,那我們至少要學會如何自救!

原始的網際網路並不是為了讓我們感到沮喪、分心、困惑和憤怒而設計的。然而,在上個十年之交,一些小功能在社群媒體公司悄然推出,卻意外引發一連串戲劇性的變化,影響了媒體、政治和整個社會的運作,不經意間創造出一個我們無法忽視的憤怒機器。

托比亞斯身為本書作者、網路設計師和媒體研究員,分享這些技術所引發的關鍵變化,以及它們如何點燃社會信任危機。他引用創新研究和生動的個人故事,展現社群媒體如何將我們束縛在一個前所未有的公共表演系統中,訓練我們反應而非反思,攻擊而非辯論。

利用我們憤怒的觸發器和策略,作者剖析這些工具如何劫持我們深層的部落社會本能和心理脆弱性,以及它們如何成為專制者的機會主義平台,對民主規範造成重大威脅。不僅點出社群媒體的問題,作者更帶我們深入探討每一項新的媒體技術是 如何擾亂我們理解世界的能力,從印刷機到電報,從廣播到電視。

這本《失控的憤怒機器》將社群媒體置於混亂、暴力和新興寬容的歷史循環中,採用清晰的語言和強有力的插圖,提出我們面臨挑戰的巨大程度,同時提供實際可行的解決方案並指出一條充滿希望的出路!

本書特色

1.作者托比亞斯身為作者、網路設計師和媒體研究員,親眼見證演算法等技術如何引發社群媒體的關鍵變化,以及是如何點燃社會信任危機的過程。他提出透過重新審視社群平台的互動模式促進更健康的公共對話,並以「有建設性的反對」作為正向的社會行動,具有極高的參照價值。

2.本書有大量的圖表輔助,深入探討每一項新的媒體技術如何擾亂我們理解世界的能力,從印刷機到電報,從廣播到電視。讀者甚至可以不必讀說明的文字,便可秒懂作者想要表達的意思。

推薦序

殘酷的奇蹟

引言

Part I 創造機器

CH1 同理心機器

CH2 動態消息

CH3 擋不住的資訊狂潮

CH4 欲罷不能的源頭

CH5 啟動觸發點

Part II發動機器

CH6 黑藍?白金?

CH7 互動電扶梯

CH8 不和的蘋果

CH9 觸發鏈

CH10 演算法

CH11直覺和網路

CH12 可怕至極的房間

CH13 創傷、消化和取消文化

CH14 道德常規的浪潮

CH15 黑暗谷

Part III 機器的歷史

CH16 擴散性的古代史

CH17 史上第一個推文串

CH18 美國人義憤填膺

CH19 廣告如何造就報紙

CH20 廣播的黑暗谷

CH21 電視、混亂和集體

Part IV 機器的齒輪

CH22 我們如何得知真相

CH23 信任與真相

CH24 言論自由與捍衛真相

Part V 重接機器

CH25 島嶼的寓言故事

CH26 民主危機的核心

CH27 民主機器

CH28 我們應該將憤慨置於何處?

CH29 你可以採取什麼行動

CH30 終曲

謝誌

註釋

名人推薦

周世恩 數解人意科技股份公司 執行長

洪仲清 臨床心理師

洪培芸 「人生五書」作者、臨床心理師

郝旭烈 郝聲音Podcast主持人

黃兆徽 台灣事實查核基金會董事

蔡宇哲 哇賽心理學創辦人兼總編輯

專文推薦

強納森.海德特 紐約大學社會心理學家、《失控的焦慮世代》等暢銷書作家

鄭俊德 閱讀人社群主編

劉嘉薇 國立臺北大學公共行政暨政策學系教授

各界好評

「托比亞斯是直覺大師和譬喻高手,這是一本生動又令人難忘的書。」 ——紐約大學社會心理學家、紐約時報暢銷書排行榜第一名《正義之心》(The Righteous Mind)作者強納森.海德特(Jonathan Haidt)

「這本書以紮實的研究為基礎,深入揭示社群媒體令人不安的破壞性影響。」 ——書評雜誌《Kirkus》

「這本書精闢剖析社群媒體平台如何利用用戶憤怒的情緒……作者從歷史角度洞察,並提出切實可行的建議,包括提高演算法的透明度,嚴格驗證「所有用戶都是真人」等等,指出一條可擺脫困境的路徑。針對如何馴服社群媒體,本書提供卓越的見解。」 ——《出版人週刊》(星級評論)

「作者客觀平衡地以沉著又專業權威的角度,闡析社群媒體及其運作方式,這在當前充滿衝突與焦慮的時代來講實屬不易。羅斯-史塔克威爾運用許多帶有怒臉表情符號的圖表來說明他的觀點,有些圖表不僅增強說明的力道,同時也意外製造幽默的效果。」 ——線上雜誌Slate

「這本書引人入勝地探索了我們這個時代的雙刃劍──社群媒體,以有系統的步調追溯當前處境的形成演變、各種息息相關的層面,以及可行的解決途徑。絕對是一本刻不容緩的必讀之作。」 ——《紐約時報》暢銷書《子彈思考整理術》(The Bullet Journal Method)作者瑞德.卡洛(Ryder Carroll)

「托比亞斯以洞察力和敏銳的視角,深入檢視數位科技如何形塑我們的感知、人際關係,甚至個人的身分認同。本書提出重要觀點,有助於我們建構更具人性的未來。」 ——人性科技中心聯合創辦人、《Your Undivided Attention》播客主持人崔斯坦.哈里斯(Tristan Harris),曾出現在Netflix紀錄片《智能社會:進退兩難》(The Social Dilemma)中

「這本書真的讓人愛不釋手。它揭示社群平台如何在不經意間讓用戶沉迷於憤怒的情緒,以及我們該如何才能清醒過來。《失控的憤怒機器》絕對是你的必讀之書。」 ——Theory of Enchantment創辦人克蘿伊.瓦爾達里(Chloe Valdary)

「《失控的憤怒機器》深入探討科技如何影響我們的心智與社會,讀來扣人心弦。羅斯-史塔克威爾所提供的視角,正是當前這個愈來愈令人迷惑與混亂的時代迫切需要的觀點。」 ——網站Wait But Why創辦人(創作者)提姆.厄本(Tim Urban)

「托比亞斯這本著作的嚴謹性、研究論證與內容深度無與倫比,同時又意外地清新易懂。」 ——國際知名心理治療師、紐約時報暢銷書《情欲徒刑》(Mating in Captivity)作者埃絲特.沛瑞爾(Esther Perel)

《失控的憤怒機器》心得|社群如何影響情緒,以及你該怎麼做

▋《失控的憤怒機器》在說什麼?

《失控的憤怒機器》主要在談社群媒體如何扭曲人心,以及如何影響我們的情緒。書名中的「憤怒機器」,指的就是社群媒體。

所有社群媒體的創立初衷都是良善的,旨在增強人與人之間的連結,但最後的發展卻造成了人與人之間的對立。這之間究竟發生了什麼?這本書有解。

作者用了大量故事和有理有據的資訊,完整解釋了社群如何朝著負面方向發展,也對「注意力」、「媒體傳播」、「廣告」等概念做了極深入的報導。

《失控的憤怒機器》的作者是 Tobias Rose-Stockwell,他是一位網路設計師和媒體研究員,其作品曾刊載於《大西洋》(The Atlantic)雜誌、《連線》(WIRED)雜誌等等。

接下來,我會融合書中觀點和我的個人觀點,分享 5 個社群影響情緒的概念。

▋1. 情緒為何會被社群劫持?

在社群上,因為人們在短時間內接收過量資訊,這導致所有人的情緒都被放大,尤其是憤怒情緒。有脈絡的解釋如下。

為何接收過量資訊就會放大情緒?作者引用諾貝爾獎得主 Daniel Kahneman 提出的人類心智運作模式「系統一」和「系統二」來做解釋。「系統一」速度快、出於直覺且情緒性,「系統二」則緩慢、深思熟慮重分析。這兩種系統相輔相成,對我們的日常生活大有助益。

社群平台例如 FB、IG 和 Threads 等等,被設計成只讓你用「系統一」來使用它們。使用時你的情緒會放大,它們控制了你的情緒,等於是你的情緒被社群平台劫持。因為社群上的資訊量非常豐富,甚至是氾濫,你不會在每則貼文停留太久的時間,幾乎 3 秒內就往下滑下一則貼文,所以你只能在這極短的時間內表達感受,而這同常只能表達出情緒性的感受,而非理性。

我們一時之間被灌入太多資訊,大腦無法思考和分析,所以只能以直覺、情緒來表達感受。

是的,我每天打開 FB 都能看到有人引戰、謾罵和嘲笑,處處都是戰場,想不看到都難。尤其是鄰近政治活動日的時候,大家更是吵的不可開交,吵架的每個人的媽媽都被提及好多次。

說實話,我覺得作者在這裡引用 Kahneman 的「系統一」來做解釋,根本是絕妙,也非常有道理。這是我從來沒有思考過的觀點。

▋2. 社群如何劫持我們的情緒?

為什麼我們在滑社群時常常感受到憤怒?我在《失控的憤怒機器》裡找到三個答案:「免費」、「專家設計」和「演算法」。

免費。社群平台通常被設計成免費,人人皆可用,我可以用,你可以用,外國人也可以用。這不免就會讓社群上的聲音非常多元。對於一個觀點,有人贊成,有人反對,也有人中立。一旦有一個「極端」贊成者或反對者出現,大家的憤怒情緒就會被激起,然後瘋狂吵架。

專家設計。社群平台,其實是由一群行為學家設計出來的。行為學家瞭解人類本能喜歡什麼、討厭什麼,所以他們會把社群打造成能煽動你情緒的樣子,例如對一則貼文按讚、開心,或怒。當你點開社群 app 的瞬間,情緒就已經被這些行為學家劫持了,無法掙脫,直到關掉 app。

演算法。社群平台的演算法非常厲害,會自動向你推播當下最火熱(最多人吵架)的貼文,而這些貼文通常是極具情緒渲染力的,也就是看了會讓你忍不住想留言加入戰局的那種。當你在這樣的貼文久留,演算法又會認為你很喜歡這樣的貼文,於是之後都推播同類型的內容給你。

「免費」、「專家設計」和「演算法」,這三者之中,我認為最能夠劫持情緒的是「演算法」,它會把你的社群打造成資訊繭房,讓你永遠深陷在充滿憤怒情緒的內容中。

▋3. 民主岌岌可危 書中提到以下文字,「川普的言語愈是激憤,得到的媒體報導就愈多;得到的報導愈多,他成爲總統候選人的機會就更明確。這個機制定調了 2016 年的競選活動。根據分析公司 mediaQuant 的估計,2015 年 10 月到 2016 年 11 月大選之前,川普用這種策略『不花一毛錢』所贏得的媒體報導次數若換算成金額的話,他收到的廣告效益爲 56 億美元,是與他最接近的競爭對手的三倍」。

這代表著,只要一個人的言語足夠讓人們感受到激情與憤怒,那麼這個人的言語就會發生病毒式傳播,讓世界上的每一個人都接收到他的言語,並影響其心智。

這時如果出現了一位非常懂得操弄人們情緒的獨裁者,且想要角逐國家領導者的身分,那麼民主將岌岌可危。事實上,社群平台那劫持情緒的機制,已經開始讓人們逐漸捨棄民主、追逐獨裁。

書中提到,「美國有相當多且數量持續增加的人口比例表示,他們認為完全終止民主治理,讓給軍事統治也沒關係,只要這個政體跟他們同一陣營就好」。

我發現台灣的社群也有這個現象,那些在討論政治的貼文,大部分都偏獨裁、偏一言堂,完全容不下異音。台灣的民主,其實也岌岌可危。

▋4. 情緒被劫持的循環週期

作者提到,其實「情緒被劫持」的這個現象是有週期性的,也就是從「被劫持」慢慢過渡到「不被劫持」。所以,我們將來也許有辦法掙脫社群平台這部憤怒機器。

縱觀歷史,每當有一種新型的傳播技術問世時,大眾的情緒往往會被劫持,然而再經過一段期間,大眾的情緒會被解放。然後當下一種新型傳播技術出現時,大眾情緒又會被劫持,以此循環。我們現正歷經第四個循環。

第一個循環,是 15 世紀歐洲的活字印刷術,當時一堆人印刷了經過自主詮釋的聖經,引發眾怒,最後爆發戰爭;第二個循環,是 19 世紀的報紙,當時的報紙內容充滿腥羶色和造假內容,但這種報紙最後被正常報紙取代;第三個循環,是 20 世紀的廣播,當時有人利用廣播散播偏激且不實言論,但最後被國家立法阻止。

第四個循環,就是現今的社群平台,而目前正處於「被劫持」的階段。那麼何時會進入「不被劫持」階段?作者表示自己也不確定,而且對此感到悲觀(可能需要很長的時間)。

我自己是覺得「被劫持」和「不被劫持」都沒差,生活還是過的下去。而且我還覺得生活在「被劫持」階段更好,因為亂世出英雄,你搞不好就是那個英雄。活在「被劫持」階段,增加了你成為英雄和名留青史的機率。如何成為英雄?分享有用且不煽動情緒的資訊啊,我就正在做這件事。

▋5. 我們現在可以做什麼?

作者在書中提到很多方法,來讓我們在使用社群時的情緒不被劫持。但我認為大多數方法偏向空談,效果有限。不過,其中有一個方法是我覺得不錯,且可立即做、立即有效的,那就是訓練自己社群的演算法。

訓練自己社群的演算法,就是有意識地滑社群、篩選內容,這會讓你的社群內容變得較乾淨。做法是,每當你滑到會激起你憤怒情緒的貼文,就迅速滑過,不多做停留,也不給予任何互動,否則演算法會認為你喜歡這類貼文。再激進一點的做法,就是對那些貼文點「不喜歡」、「不感興趣」或「封鎖」。

反過來,你可以常與對自己身心有益的貼文互動,貼文例如可愛動物圖片、經過核實的知識內容等等,久而久之,演算法就會只推播這類型的內容給你,完全避免了煽動你負面情緒的內容。

英文有一句諺語叫「You are what you eat.」意思是你吃什麼,食物給予的營養或熱量,就會反應在你的身體與容貌上。滑社群也一樣,你關注什麼內容,全都會反應在演算法上,而演算法推播的內容又會進一步影響你的思想和心智。

除此之外,我們還可以做什麼?我自認還有一個更高級的做法,就是成為創作者,成為那種不發佈煽動情緒內容、只發佈實用且有價值資訊的創作者。這麼做等於是在改善社群環境,降低社群上劣質內容的比例,達到良幣逐劣幣的效果。

▋寫在最後

我很喜歡《失控的憤怒機器》,這本書可以說是社群平台類書籍的經典了,作者把「社群觸發大眾情緒」和「其導致的後果」這類議題寫的相當完整、相當有脈絡、相當專業。這本,絕對是不可多得的好書。

作者在內容的呈現上,並不是瘋狂講道理,而是引用了大量數據資料和真實歷史故事,這些內容常令我感到驚奇,讓我想要一直讀下去。 社群平台,已經是我們生活中的預設選項,我們早已離不開它了。既然離不開,那我們就要更有意識地滑社群,篩選出好內容,避免向下沉淪。我自己就是這麼做,不管是 FB、IG,還是 Tiktok,在滑的過程我都會刻意篩選內容,盡量讓演算法呈現「乾淨」。

最後,推薦《失控的憤怒機器》給所有想理解社群如何扭曲人心的朋友們,讀完你會對社群本身有更深一層的認知。如果你對「注意力」這個議題有興趣的話,這本書也推薦給你。

延伸閱讀:進化村站長寫的《失控的憤怒機器》心得

Chapter 11 直覺和網路

我對比特犬沒有意見。我這輩子到現在養過幾條狗,牠們全都是雜種狗,大多很難看出血統。偶爾我會在廣播或社群媒體上聽到有人公開辯論比特犬的事情,他們的論點包括指控比特犬是暴力品種,被用來當鬥犬,還有眾所周知比特犬會咬小孩。辯論的方向在 於是否該嚴格控管這個犬種。

可是我在這個議題上沒有確切想法(可以說我跟這件事沒有一丁點關係),所以避免對此有意見。我個人跟比特犬有關的趣聞就 只有一個,那段關係挺討人喜歡;有位老朋友養了耳聾的救援比特犬,牠叫愛西絲,每次我見到愛西絲只覺得有牠相伴真好。

這個蠻不在乎的態度在我某一天滑社群媒體時有了轉變,因為我看到動態消息裡有個看似無害的短影片播放了起來,那甚至不是 我認識的人分享的推薦影片。

這支短影片播放的是某郊區街上住家前,監視器所拍到的畫面。畫面裡可以看到一隻貓慵懶地坐在車道上,過了一會兒,有個女人牽著兩隻比特犬從左邊人行道進入鏡頭範圍。

接下來發生的事情讓我有些不忍。兩隻比特犬一看到那隻貓便朝牠衝去,把主人面朝下拖倒在地,又拖著她越過人行道衝到貓那裡,然後兩隻狗開始凶猛地咬貓。兩隻比特犬的力氣很大,主人沒辦法控制牠們,她站起身試著把狗踢開救那隻貓,但是兩隻狗沒有 停下來,影片結束時我只能假設貓應該被咬死了。

這支影片太嚇人了,看完後我覺得既憤怒又厭惡,而且立刻就讓我在比特犬議題上產生非常極端的想法,對任何捍衛比特犬的證 據也出現更多質疑。

但是這支影片是否可以代表整個比特犬品種呢?於是我上網查 詢,結果快速查了Google之後,搜尋結果顯示:沒錯,比特犬很危險。二○○五至二○一七年間,在致命傷人的犬隻攻擊事件中,此 品種占其中的六六%。這個統計數據和以下圖表,應該就足以斷 定那支駭人的短影片不是騙人的。比特犬攻擊貓的事件與統計數據 十分吻合。

那支短影片再加上這些統計數據,等於強力支持針對特定犬種立法,即基於公眾安全立法禁養特定犬種。事實上,一九八○和一 九九○年代就通過許多地方條文和州法規,以減少比特犬的盛行。

我的情緒反應源自於一起事件。這起事件非常強烈,又有畫面為證,再加上Google的搜尋結果也為它背書。我如常過著生活,但對網路提供給我的比特犬資訊抱持強烈的道德立場─這個犬種問題很大。

過了一陣子,一位我信任的朋友提到比特犬是深受誤解的犬種之一。我強迫自己停下來重新思考。「不對,」我說道:「有不錯的研究結果指出,這種狗到目前為止是國內犬隻攻擊事件中傷人致死率最高的犬種。」他親切地建議我回去多做一點功課。「數據另有說法。」他告訴我。

我深表懷疑,但不敢多辯解什麼,所以我回去多讀了一些資料,重新檢驗我在這個議題上的資訊來源。我也去耙梳了其他若干帳號的內容,挖得更深入,結果找到的發現令我吃驚。

朋友的質疑讓我開始漸漸有了自己的想法。更深入的人口數據 發現,人們多半會選擇自己想養什麼品種的狗。很多犬種對某些類 型的人來講具有獨特魅力,有如潮流的象徵或某種生活態度那般。從這些數據的分析結果可以找到確鑿的證據,顯示飼養具攻擊性犬 種的主人犯下暴力罪行的機率較高。這一類主人偏好飼養比特犬的占比,基本上也解釋了這個犬種為何在傷人致死率上特別高。簡而言之,暴力傾向的主人偏愛比特犬,並且也將寵物狗訓練成有攻擊性。

二○一四年由美國獸醫學會提出的文獻探討指出,針對特定犬種所制訂的法規多半沒有效果,因為「對照研究並未認定此犬種 別特別危險」,而且「也未展現出針對特定犬種所制訂的禁養令,能降低社區發生狗咬人的機率或嚴重程度。」這些研究結果意味 的是,在正常環境中飼養的比特犬就跟其他犬種一樣可愛,而且不 太可能去攻擊人類。文獻並沒有忽視犬種天生有攻擊性傾向的可能性,但也不認為比特犬這「整個品種」的性情本來就不安全。

我在網路上看到的不同資訊,讓我對比特犬的觀點轉變了兩次。首先我因為一支情緒性影片而對比特犬的議題有了極端看法,後來被一位信任的朋友質疑,我不得不審視自己的情緒反應,並試 著為自己的意見建構合乎邏輯的基礎。這兩次經驗都迫使我重新對事實理出不同的輪廓。第一次找到的資訊為我的直覺背書,但並不完全正確。

直覺優先,解釋其次

這番過程,描繪的正是情緒會用奇特的方式改變和影響人們理性的決定,這也充分解釋了為什麼人處於強烈情緒狀態下時,用網 路來釐清事情是十分不利的做法。

我最後得出定見的路徑,可以溯及到心理學界一個很關鍵的爭論。一九七○年代末,認知心理學家羅伯特.扎榮茲(Robert Zajonc)提出有力證據,直接挑戰了當時對人做決定時如何處理情緒的既有認知。那個年代的盛行觀點是「認知」歷程(即「決定」) 先發生,繼之而來的是「感觸」(即人附加於此決定的情緒)。他在自己的純理論論文〈感覺與思考〉(Feeling and Thinking)中翻轉了 此觀點,不但主張認知與情感是分開的,且影響的方向是反過來,即人的感觸先到,然後再根據那些感觸做決定。

與我合作的紐約大學教授強納森.海德特(Jonathan Haidt)把這個理論多加了一個「評斷」步驟,將該理論擴充為他所謂的「社會直覺模型」(social intuitionist model)。這套模型充分解釋了為什麼 我的第一個反應是感覺,再來是評斷,然後是驗證自己的直覺。

輕而易舉就驗證了直覺,這讓我更難去質疑自己的情緒衝動。我更有可能試著去確認自己最初的情緒性想法,而且這種事只要上 Google搜尋一下就能馬上做到。

我對比特犬這個品種既厭惡又憤怒,也評斷這種狗就是危險犬種。我有了這樣的解釋,然後再用確認過的網路搜尋結果來支持這 個解釋。

但既然人如此擅長驗證自己的信念,那麼碰到被誤導的狀況時又該如何糾正?假如滿腦子都是衝動的評斷,又怎麼有辦法還是做 對很多事呢?這就是「他人」派上用場的地方。就像我信任的那位 朋友提到他不同的見解,反倒迫使我重新檢驗自己最初的評斷並加以修正。

他的意見就是一個觸發點,強迫我重新思考自己的想法,然後 感覺到新的情緒(對自己先前可能想錯了覺得有點丟臉),再回過 頭去重新檢視其他觀點(讀到不少比特犬飼主有暴力傾向),最後形成一個更準確的意見(比特犬是一種被誤解的犬種)。那次被質疑的結果,就是得到了修正過的洞見,並且在最終獲得更正確的知 識。

這便是人的意見經由社會互動而得以改善的過程。海德特的社會直覺模型解釋了人可以既憑直覺,證明自己大部分的直覺都是正確的,又能利用他人測試自己的想法。別人拿我們的情緒性想法來對照他們的情緒性想法,進而使我們的想法得到檢驗。我們透過別人檢驗自己的直覺,便得以更準確的釐清世事。

那麼,直覺若是碰上社群媒體機器時會發生什麼狀況呢?

如果我沒有把比特犬的事情說給朋友聽,而是將短影片分享到我的動態消息,再補充一點道德譴責的言論,就會透過按讚、留言 和分享的形式,集結成不斷增強又吵雜的回饋來驗證我的直覺。有可能其中一些留言是反對者所寫,他們希望我可以重新審視自己的觀點。不過更有可能的情況是,我對比特犬品種的道德譴責貼文收穫了廣大的人氣。我的情緒因為那支觸發力驚人的影片得到許多的讚和分享而得到驗證。假使貼文沒有收到任何互動,它大概會就此 石沉網路大海。

社群媒體的動態會在網路上替人們的直覺營造出持續增強的回饋迴路。用戶的情緒有很大的機會,在網路上以明確指標的形式得 到肯定。獲得讚、分享和追蹤,都會讓用戶覺得自己的事後推理合理正當,即使實際上錯得離譜。

上圖為數位空間動態的簡化模型,有利於瞭解社群媒體為什麼會逐漸成為劍拔弩張的直覺衝突戰場。

究竟什麼是情緒?

如果人的情緒那麼容易出錯,為什麼一開始會有這些情緒?認清人的道德情緒運作方式以及身分認同如何體現,是參透網路如何 扭曲人們彼此觀點的關鍵。

從演化角度來看,情緒非常古老,它們演化了數百萬年,而且包含了在語言尚未出現時,人類祖先用來溝通的表情特徵。我們之 所以知道情緒很古老,是因為觀察相近的其他物種祖先就可以看到 類似的情緒溝通模式。

一九六○年代開始進行的一項大型研究,有助於對情緒這門領域有更清晰的瞭解。雖然科學界對情緒處理機制尚未有統一的說法,但有明確的證據指出,情緒可作為一種捷思法,或稱為捷徑,能在人類祖先面對經常重複碰到的情況或經驗模式時,優化他們的 行為與認知反應。

情緒這種工具有利於人將自己導向特定行動,並幫忙把注意力集中在需要解決問題類型上。情緒堪稱是生物性的操作指南,人 可以據此快速行動,提高生存機會,譬如看到蛇的時候就跳開(恐懼)、不可以喝有臭味的水(厭惡)、別讓別人欺騙或剝削你(怒氣),或者是改變你的社會地位(哀傷)。

但所謂的「道德情緒」又不同了。道德情緒跟人類的基本情緒有很多共同特徵,感覺也十分類似,不過道德情緒因為涉及到「他人」,因此有其獨特性。道德情緒是指有助於群體——而非個人——蓬勃發展和繁榮興旺的情緒,也是以整個大我族群的連結和凝 聚為導向的情緒。有鑑於此,道德情緒是非常特殊的情緒種類,是 一種對別人「應該」或「不應該」做什麼事所產生的感覺。

海德特認為道德情緒可分成四類。

「譴責他人」類:蔑視、憤怒與厭惡,再加上諸如憤慨、憤怒、義氣和憎惡等的各種變化體。

「自我意識」類:羞愧、尷尬和罪惡感。

「感受他人苦難」類:愛心與同理心。

第四個則是「讚許他人」類:感激、敬畏和上進。

沉迷於社交的動物有這些情緒也是合情合理。這些情緒起初都是個人在受到壓力的情況下形塑而成,在部落文化時代來臨前就 已經生根。憤怒、厭惡、羞愧、同情⋯⋯這些原先都是為了幫助人在一個緊密又充滿社會評價、具備共同道德世界觀的群體裡生存下 去。人類和祖先在相互合作的社會群體中生活了七百多萬年,這段期間人類發展出一套深層連動的行為與常規,讓人與人之間合作得更順利,活得更長久。這些以群體為導向的情緒本能,很有可能是為了賦予人類適應的優勢,而特別揀選出來的。

這些根深蒂固的行為及其產生的感覺每一個人都很熟悉,它們 以強烈的道德情緒出現在我們身上,實在難以忽略。

道德基礎

試圖搞懂自己人生中的道德情緒,會有點像對自己動腦部手術一樣。過程的一開始就會觸發你對於是非的感知,因此在踏入之前 請將以下幾個重點銘記在心:

首先,世界各地的社會文化對於是非的概念並沒有普世通行的認知。(這是一個備受挑戰的思維,不過稍後會對此有更多探討。) 其次,每一個人都有獨特的道德感,其中有一部分是由自身的基 因、文化和獨特的經驗塑造而成。

海德特與同僚開發了「道德基礎理論」模型,用來解釋人類道德推理的源頭與變換,透過這個觀察性工具可以分析人類各種判斷對 與錯的多元經驗。

道德情緒是人類這種社會性動物十分深層的信號。由於這種情緒界定了群體常規的界限,所以沒辦法隨心所欲加以更新。假如輕而易舉就能修改它們,恐怕會導致個人被放逐到群體之外,在遠古 時代這往往是攸關生死的事情。揭開道德情緒的面貌之所以如此困 難,原因就在於此。即便證據就擺在眼前,人通常只會找理由不去相信證據,所以往往還是不會改變自己的道德直覺。

海德特用「味蕾」來打比方,說明人有各種不同的道德基礎。譬如我對甜食或鹹食的偏好就有點不同。你大概討厭辣的食物,我卻很喜歡。道德情緒也是類似的原理。也許你天生就對朋友背叛這種 事特別反感,或生來看到有人不尊重長輩就會感到厭惡。我的天性 是見到有人遭受不公平待遇就會火大,你的同事碰到同樣狀況說不 定沒有這麼強烈的情緒。這便是各位的道德「味覺」。

海德特和同僚傑西.葛拉罕(Jesse Graham)設計了一份問卷調查,評估人們形形色色的道德基礎。各位可以造訪https://yourmorals. org,即可取得該問卷,查看自己的道德基礎為何。

道德基礎可分為六大類。關愛、公平、忠誠、權威、聖潔和自由。保守派與自由派人士的道德基礎往往南轅北轍,大不相同。

有時候和朋友聚餐時,為了向他們說明這個理論,我通常會請大家閉上眼睛,然後把改編自海德特的著作《好人總是自以為是》(The Righteous Mind)裡的一組問題拿來問他們。我告訴朋友們如 果覺得哪個問題是「道德錯誤」就舉起手。

「有個女人正在打掃浴室,但抹布沒了,她找到一面國旗——正是你國家的國旗——便決定用這面國旗來打掃馬桶裡裡外外需要 清潔的地方。你覺得這件事是錯的嗎?」

先停一下,讓大家表示意見。有人舉手了,也有人沒舉手。

「兄妹倆一起去露營,他們年紀相仿,都是年輕又單身的成人,彼此間也十分親近。露營期間的某一天晚上,他們決定做愛。這完全是雙方合意,也用了兩種不同的避孕方式。隔天醒來後,他 們說好這是兩人之間共有的特別經驗,但不會把這件事告訴別人, 以後也不會再發生。兩人回去各過各的生活,把這件事當作他們之間的小祕密。你覺得這件事是錯的嗎?」

對不少朋友來說,他們覺得這些問題「明顯」是錯的,但令人意外的是,大家的反應竟如此不同,即便是同坐在餐桌旁的家人、愛人或親近的朋友之間。很多人認為自己的道德觀一定和同伴差不多,所以當他們發現彼此的認知不同時都感到十分驚訝。

我請大家閉上眼睛的理由,正是因為同處一個空間時會有「強大的社會勢力」,這股力量會透過群體參照讓人們對道德議題形成一致的口徑。假如睜開眼睛回答問題的話,多數人一定會快速瞄一下同伴,試圖找出周遭空間裡的「對錯」方向來代替自己的道德直 覺。這種情況彷彿大家在餐桌旁共同創造一個道德母體,尋求與他人同步。我們在社群媒體上碰到道德議題時,也會去看看朋友和追 蹤者的意向來判斷對錯,那股發揮作用的正是這裡所說的社會勢 力。

除此之外,我詢問朋友們給出答案的緣由,也就是為什麼會覺得這個問題是錯的時,他們竭盡所能地說明,但往往很難解釋清楚。我請他們特別留意,在面對答案之對錯所產生的強烈深層感受時,那股想要「附加理由」的奇怪拉力與衝動,雖然理由的背後根 本沒有道理可言。一般來講,他們最後大概都會給我一個可以歸納為「因為那感覺就是不對」的說法。海德特把這種覺得不對又說不出 理由的現象稱為「道德錯愕」(moral dumbfounding)。

情緒不需要「理由」才能出現;情緒獨立於理由之外。

現在先回頭看看前文提過的「系統一」和「系統二」快思慢想處理模型。人用系統一快速做出道德評斷,事後再用系統二為這個評斷找出理由。海德特用另一個巧妙的比喻,來形容這兩種系統力 量發揮作用的過程:快速反應的系統一是「大象」,理性的系統二則是「騎象人」。大象就是人類所擁有的情緒本能,它是一頭龐大 威猛的野獸,任憑感覺拉著牠往某個方向跑。騎象人就是人的理性 邏輯腦,即系統二程序,它試圖為情緒性的系統一大象之所以朝某 個方向移動「找出正當理由」。騎象人看上去是個聰明的律師,他 坐在這頭情緒野獸的背上,向周遭世界大喊我們有這種信念的「理由」。不過大象通常都能受控,會用情緒慣性拉著我們做出評斷,過後我們的邏輯大腦會設法解釋過去。