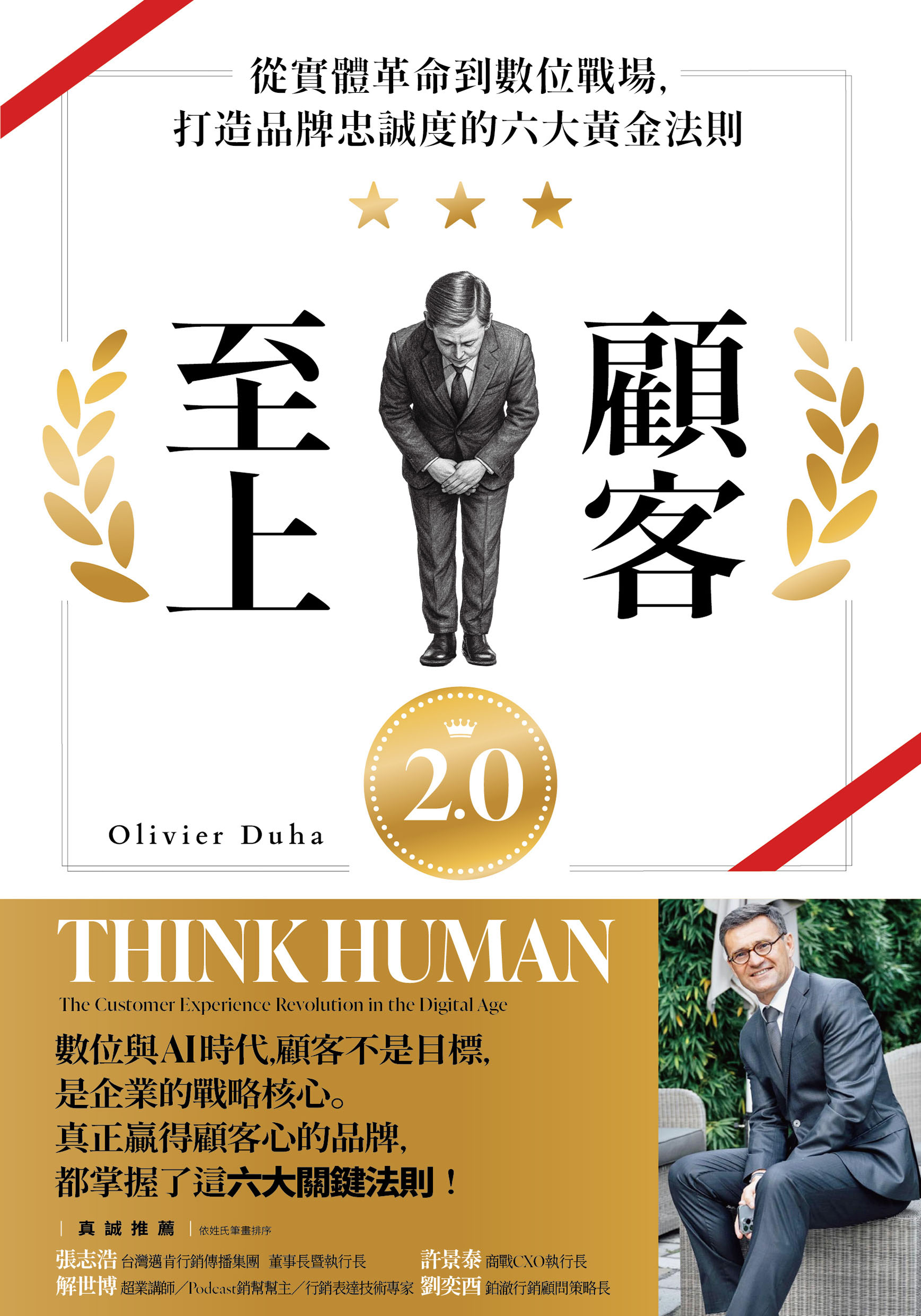

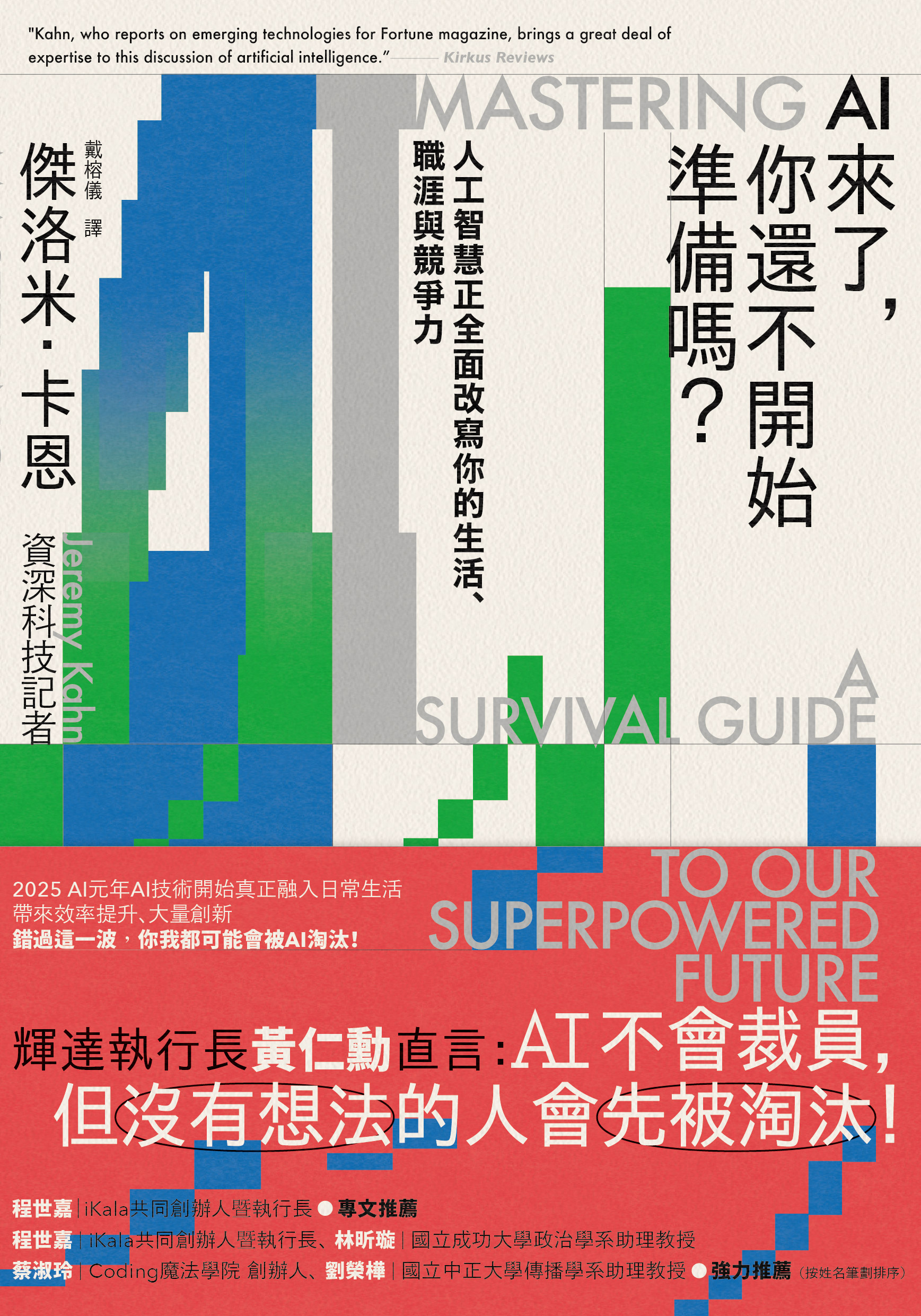

AI來了,你還不開始準備嗎?:人工智慧正全面改寫你的生活、職涯與競爭力

作者:傑洛米・卡恩

譯者:戴榕儀

出版社:寶鼎

出版日期:2025/09/04

類別:商業理財> 經濟/趨勢> 觀念/趨勢

原文書名:Mastering AI: A Survival Guide to Our Superpowered Future

ISBN/條碼:9786267641972

定價:420

更多書籍介紹

AI技術開始真正融入日常生活

帶來效率提升、大量創新

錯過這一波

你我都可能會被AI淘汰!

在AI迅速發展、滲透生活每個角落的時代,我們不只是迎來技術革命,更面對價值與選擇的重整。本書以「副駕駛」為比喻,深入淺出剖析AI如何改變工作模式、思維習慣、民主制度與經濟結構,幫助我們掌握機會、看清危機、做出選擇。

作者傑洛米・卡恩預測,未來五年內AI將徹底顛覆各行各業,從教育、醫療到出版創作都將被重塑。知識工作者將與AI助手共事,孩子能獲得個人化學習,醫療更精準實惠,創作更具效率與可能。生成式AI延伸了人類的才能與創造力,令人充滿期待。

然而,AI的光明潛力背後也隱藏深層風險。若缺乏設計與監管,AI將擴大貧富差距、壓低薪資,甚至削弱民主與批判思考力。我們不僅要問AI能做什麼,更該反思「哪些事應該由人來做?」—因為這關乎未來的我們如何生存與共同前進。

本書特色

1.全面剖析AI對人類社會的影響,不只談技術,更談人性與制度

全書共有13章從不同面向探討AI如何改變工作、民主、經濟、道德與日常生活,不僅說明技術機制,也強調人類如何因應與選擇,是一本兼顧「科技理解」與「社會批判」的AI通識書。

2.以實際生活場景與比喻,幫助非專業讀者理解抽象概念

書中從「副駕駛」比喻人機協作、「資料顯微鏡」形容科學應用,到討論社群、創作、工作與經濟等真實場景,作者用清晰易懂的語言,降低科技門檻,拉近讀者與AI的距離。

3.直面風險與倫理挑戰,呼籲人類保持思考與主導權

本書不避談AI所帶來的「X風險」、同溫層、思考力退化等嚴肅議題,強調在快速發展的科技潮流中,我們更需要問:「哪些事應該由人來做?」是一部兼具警示與建設性。

名人推薦

林昕璇|國立成功大學政治學系助理教授

程世嘉|iKala共同創辦人暨執行長

蔡淑玲|Coding魔法學院 創辦人

劉榮樺|國立中正大學傳播學系助理教授

各界好評

《財富》雜誌記者卡恩在他精采的首部著作中闡述AI如何可能改變藝術、教育和工作場所……在保持樂觀與謹慎之間取得平衡的同時,卡恩提出一條有助於利用AI潛力的路線圖,同時應對其潛在風險。最終這是對AI如何改變社會的一個相當有說服力的評估。—《出版者週刊》(Publisher’s Weekly)

作為《財富》雜誌的科技報導者,卡恩在AI的討論中帶來了大量的專業知識。—《柯克斯評閱》(Kirkus Reviews)

在這本聰明、深思熟慮且啟發性的書中,傑洛米・卡恩揭示了AI將如何影響我們生活的無數方式,無論是好是壞;重要的是,他還提供馴服其陰暗面的方法。《AI來了,你還不開始準備嗎?》一書可謂是傑作。—喬・諾切拉(Joe Nocera),《所有魔鬼都在這裡》(All the Devils Are Here)和《大失敗》(The Big Fail)的共同作者

以權威與清晰的語言寫成,《AI來了,你還不開始準備嗎?》無疑是迄今為止對AI的風險與承諾進行的最佳探討。—艾胥黎・范斯(Ashlee Vance),《太空商業時代》(When the Heavens Went on Sale)和《鋼鐵人馬斯克》(Elon Musk)的作者

對於AI急劇加速的適時而緊迫的探討,以及這項新技術如何改善我們的社會或徹底顛覆它的所有方式。—布萊德・史東(Brad Stone),《紐約時報》暢銷書《什麼都能賣!》(The Everything Store)和《貝佐斯傳》(Amazon Unbound)的作者

這是對AI發展的精彩歷史,對其對人類的益處和嚴重危險的全面檢視,以及對我們未來應如何行動的某種宣言,《AI來了,你還不開始準備嗎?》是必讀之作。這本書讓人難以放下。—貝絲妮・麥克琳(Bethany McLean),《房間裡最聰明的傢伙》(The Smartest Guys in the Room)、《所有魔鬼都在這裡》(All the Devils Are Here)和《大失敗》(The Big Fail)

作者簡介

傑洛米・卡恩(Jeremy Kahn)

《財富》雜誌屢獲殊榮的資深作家,主要報導人工智慧和其他新興技術。除了封面故事和專題報導外,他還為《財富》周刊撰寫每週的《透視AI》時事通訊,並擔任《腦力風暴》人工智慧技術會議的聯合主席。在此之前,他曾為彭博社報導科技,包括人工智慧。他的系列主題文章刊登在《紐約時報》、《新聞週刊》、《大西洋月刊》、《史密森學會》、《波士頓環球報》、《新共和》和《斯特萊》等刊物上。他曾在印度、南亞大部分地區、象牙海岸、伊拉克、委內瑞拉和西歐大多數國家進行報導。他是《新共和》的前總編輯。他與家人目前住在英國牛津。

譯者簡介

戴榕儀

譯有小說、經濟、歷史、科技、生活、心靈等各類型著作十餘本,歡迎來信指教:info.joydai@gmail.com

前言 AI燈泡亮起的瞬間

第一章 幕後魔法師

圖靈測試:AI原罪

建構圖靈的智力機器

ELIZA效應

神經網路捲土重來

深度學習起飛

全力衝刺拚智慧

轉換器模型

AI成品真能符合期待?

AI的代價

站在時代轉捩點上

第二章 腦海中的聲音

喪失心智的嚴重性

原創性被抹滅

幫你還是害你

寫作即思考

道德技能退化危機

守住大腦與靈魂

第三章 陪我聊天

話語療癒術

數位降靈會

不是獨自一人,卻經常感到孤獨?

AI諮商師?人在心不在

與AI共舞:終極同溫層

第四章 全民自動駕駛

小甜甜布蘭妮測試

學徒制再起

人人都是中階經理

生化人工作團隊

AI導師

角色扮演

設計方式很重要

飛行計畫:航空業的啟示

給人類一個解釋

第五章 產業支柱

資料優勢

個人化產品宣傳

非結構化資料革命

我們知道的比能說出來的多

捕捉內隱知識

贏家獨大

智財資料新時代

出版業翻出新頁

大型科技公司更壯大

第六章 富到極點,反而變窮?

歷史的啟示

輔助而不取代

逃脫圖靈陷阱

生產力爆發在即

UBER效應一部曲:薪資萎縮

UBER效應二部曲:消除收入不平等

重返恩格斯停滯期

國家財富變化

引導企業走出圖靈陷阱

加強集體協商能力

擴大社會安全網

輔助或取代,決定權在人類手中

第七章 亞里斯多德放口袋

勇敢規劃新課綱

教師新寵

不離不棄的專屬家教

弭平數位落差

全球教室

克服AI語言障礙

第八章 藝術與技巧

奧特曼方程式

打破框架

但,這真的算藝術嗎?

人類與AI攜手創作

影音創作無所不在

愛與竊盜

不合理使用

樹立網路疆界

走向半人馬藝術

第九章 資料顯微鏡

生命的皺摺

科學研究工具

假設退場

藥物研發趕上思考速度

個人化醫療

不是人人適用

用AI散播恐怖

第十章 雷聲大雨點小

AI來救援?

AI不是萬靈丹

庫梅定律瓦解

有水喝不得

挖礦污染環境,無塵室也不乾淨

好壞雙面刃

第十一章 信任炸彈

如果你請得起人類……

不公平的正義

不平的機會

放大偏見

小偷與駭客福音

AI鬥AI

謊言洪水

數位浮水印

草根行銷肥料

第十二章 用機器的速度打仗

救命的代價

附帶損害的責任歸屬

道德淪喪

緩和戰爭或加劇戰況?

外交與風險

進步可嘉,還須努力

死亡之手

新世代強權之爭

第十三章 全人類熄燈

對齊失敗

獎勵機制搞砸

狡詐難測

憲法式AI

捕捉人類意圖

更大、更強、更安全?

守護人類安全

結語 邁向超能力未來

謝誌

參考資料

前言

AI燈泡亮起的瞬間

看過卡通人物靈光乍現時,頭頂突然亮起燈泡的畫面嗎?在那瞬間,原本深藏在意識中某個暗黑角落的點子從無形變成有形,彷彿觸手可及。這種豁然開朗的時刻有可能降臨在個人身上,也可能發生於整個社會,使大眾突然感受到舊時代與新世紀的分野。假設有某項技術,結合了不需專業知識就能使用的裝置或軟體,使一般人對未來產生全新的觀點,就可以說是燈泡亮起的瞬間。

燈泡本身的發明,就曾在全人類的頭頂發出亮光。1879年12月31日,湯瑪斯・愛迪生(Thomas Edison)在他紐澤西州門羅公園(Menlo Park)的實驗室裡按下開關,那顆白熾燈泡就此照亮了美麗新世界:一個由電力驅動,不必再完全仰賴天然氣和蒸汽的世界。為了搶先將電力商業化,大西洋兩岸的發明家和科學家已競爭了近十年。但他們的許多發明都相當深奧,屬於技術複雜的工業裝置;燈泡則不一樣——這是每個人都看得見、摸得到,而且能夠瞭解的發明。

過去三十年來,數位科技使人類經歷許多燈泡亮起的時刻:在網頁瀏覽器出現前,其實就已經有網際網路,但要到Netscape Navigator瀏覽器於1994年推出後,網路時代才真正降臨;MP3播放器在iPod於2001年問世前,就已經存在,但並沒有掀起數位音樂革命;蘋果2007年推出的iPhone並不是史上第一支智慧型手機,但在那之前,並沒有手機專用的應用程式。2022年11月30日,AI世界的燈泡也點亮了:就在那天,OpenAI發表了ChatGPT。

身為記者的我,從2016年就開始報導人工智慧(artificial intelligence,簡稱AI),也見證這項技術持續進步。AI一直是企業領袖和科技專家之間的熱門話題,但在ChatGPT出現前,從未真正成為大眾的焦點。我自己一直密切關注AI,知道這方面的技術是一點一點地慢慢進步,所以ChatGPT亮相時,我以為又像之前一樣只是小有提升,因為乍看之下,ChatGPT好像與OpenAI近一年前推出的AI模型Instruct GPT沒有太大差異。Instruct GPT是OpenAI對大型語言模型GPT-3的重要改良,我曾寫過相關文章。與GPT-3相比,Instruct GPT更容易用文字指令控制(也就是所謂的「提示」),也比較不會產生種族主義、性別歧視、恐同或其他惡性內容,還能完成許多自然語言工作,像是翻譯、文字摘要、寫程式等等,但卻幾乎沒有引發任何討論。

所以ChatGPT推出時,我沒想到大家會如此驚訝,但這項產品會引起那麼大的旋風,並不是沒有道理。軟體介面(譬如谷歌的搜尋列)是我們與科技互動的媒介,所以介面的設計很重要,就好像福特T型車(Model T)不能只有內燃機加上幾顆輪子,也必須要有外觀上的設計。OpenAI打造出簡單的聊天機器人介面,因此一炮而紅。看到這樣的創新,我頭頂上彷彿也亮起了一顆燈泡。

過去十年間,AI進步侷限在很狹小的領域內。在ChatGPT之前,我報導過的許多AI成功案例,都是軟體在比賽中擊敗人類,譬如谷歌的尖端AI技術實驗室DeepMind就開發出AlphaGo,在2016年3月擊敗世界圍棋冠軍李世乭(Lee Sedol)。這是電腦科學界的重大成就:圍棋是一種古老比賽,棋局可能的排列組合非常多,演算法無法像下西洋棋那樣,用暴力計算法(brute calculation)來分析每一種可能,而是必須根據過去的比賽經驗,按照機率決定怎麼下最好。但棋局畢竟只是比賽,雖然可以用來訓練我們希望AI精通的技巧,但本質上仍然相當簡化且抽象,不如真實生活那麼複雜。圍棋盤上只有黑與白,而且雙方都能看見每一顆棋子的位置。

DeepMind之後展示了一個AI系統,能在《星海爭霸 II》(StarCraft II)中擊敗最強的人類玩家。這個電玩遊戲十分複雜,當中的虛擬世界也更能反映現實世界的混亂。後來開發ChatGPT的AI研究公司OpenAI,也打造出在遊戲《Dota 2》中打敗人類的AI隊伍。但這些成就並未讓燈泡亮起,因為瞭解《星海爭霸 II》和《Dota 2》的人太少,而且AI系統即使摸透了這兩款遊戲,背後的技術仍無法直接應用於真實生活。

在ChatGPT出現之前,AI總是在幕後運作,使常見的產品功能成為可能,例如推薦電影、在社群媒體上標記照片中的人等等。這些AI模型很厲害,但並不是通用技術,多數人也不認為採用這類模型就可以叫AI產品。以前我如果提議報導這種非通用領域的AI發展,有時會很難打動編輯,現在回想起來,我不怪他們,畢竟這種AI和電影裡演的劇情,似乎差了十萬八千里:像是史丹利・庫柏力克(Stanley Kubrick)《2001太空漫遊》(2001: A Space Odyssey)中的邪惡AI哈兒(HAL 9000)、《星艦奇航記》(Star Trek)的善良電腦,以及2013電影《她》(Her)片中迷人的數位助理。

到了2018年,情況開始改變。在AI研究人員的努力下,大型語言模型開始快速進步,ChatGPT就是採用這種技術。相關研究發展證明,AI模型如果夠大,那只要訓練模型預測句子中的字詞,就可以完成各種工作,從翻譯、摘要到回答問題都不例外。在那之前,上述的這三件事都需要不同的AI系統來執行,所以在AI世界裡,這樣的突破可是非同小可,我也曾為彭博社(Bloomberg)和《財富》(Fortune)雜誌撰文,探討這可能對企業界造成哪些深遠的影響。其實在當時,AI已應用在軟體後端,只是還未包裝成一般大眾容易使用的形式,所以多數人並無法想像全球即將發生的巨變,就連許多專家也不例外。有個專有名詞叫「特斯勒效應」(The Tesler Effect),指的就是容易輕視AI進步的態度,因為電腦科學家賴瑞.特斯勒(Larry Tesler)曾戲謔地說:「AI的定義,就是現在還辦不到的事。」他說人類往往會把既有的成果看作理所當然,而且一旦AI能夠做到某件事,我們就會把那項技能從「智慧」的定義中刪除,認定所謂的「智慧」是一種隨時變動的性質,必須集結人類的各項能力才能實現,軟體則永遠無法企及。

ChatGPT問世後,AI終於克服了特斯勒效應,甚至前進到更高境界。大家突然意識到AI真的已經降臨,還能跟人對話,而且回應得自信又清楚,只不過內容不一定正確就是了。你可以請AI根據冰箱裡的食材提供食譜,也能用AI做會議摘要——用一般文體或寫成一首詩都行!你可以尋求AI的想法和意見,用來加強商業模式或向老闆要求加薪;AI還能替你製作網站,或替你寫出客製化軟體來控管並分析資料。如果搭配其他生成式AI模型,還幾乎能替你產出任何圖像,只要你知道怎麼描述,系統就生得出來。

當今的AI形象已類似《2001太空漫遊》和《星際奇航記》中的電腦,大眾對這項技術的態度也瞬間從冷淡變成驚訝。這代表什麼?AI會導向怎樣的未來?人類還有未來嗎?的確有些相關言論令人十分恐懼,某些甚至是來自站在AI最前線的高階主管與研究人員:有人說AI可能會取代全球三億個工作,也有人說ChatGPT就像「口袋裡的核彈」,已在大眾毫無防備的情況下引爆,將會摧毀教育與信任,甚至使民主蕩然無存。OpenAI的共同創辦人兼CEO山姆・奧特曼(Sam Altman)也有一句著名的警告:要是不小心使用,AI可能會成為「人類文明的句點」。

我寫這本書,就是希望能回答ChatGPT帶來的諸多問題。我在研究時很訝異地發現,我們現在的許多顧慮以及AI革命引起的道德恐慌,在印刷機、電視和網際網路等早期技術問世時,當時的大眾也曾經歷過。對於AI的某些恐懼可追溯到電腦時代的開端,某些則是到了比較後期,才隨著網路、GPS、社群媒體和手機的出現而產生。研究人類如何共同應對早期創新帶來的挑戰,可學習到許多寶貴經驗,不僅是要跟上改變,更重要的或許是如何維持不該變的部分。某些社會趨勢其實是由早期技術先帶動後,才繼續由現在的AI加速、延伸,有時甚至是加劇。以社交孤立和對媒體的不信任為例,AI可能是使當前的情況更加惡化,並不一定是造成新的問題。

不過,AI和上述的這些早期創新有三個關鍵差異。第一,AI比我們過去接觸的大部分科技都更通用,與電話、汽車、甚至是飛機相比,反而比較像是書寫、金屬冶煉或電力的發明。有幾位AI思想家曾表示,這可能是人類「須要發明的最後一項技術」,因為AI有潛力幫我們創造未來可能需要的所有技術,也有潛力影響社會的每一個面向。

第二,AI的進步及採用速度,都遠遠超過之前的技術。ChatGPT推出一個月內就累積了一億名使用者,原本成長速度居所有消費性軟體產品之冠的Facebook,也花了將近四年半才達到這個里程碑。對AI技術的投資隨之暴增,在《財富》雜誌的全球500大企業中,超過一半都計畫在未來幾年導入類似ChatGPT的AI。

之所以強調這一切發生的速度有多快,是因為這代表人類更沒有時間適應AI正在形塑的新世界,更沒有時間思考AI的影響、該如何監管這項技術,也更沒有時間行動了。最後不管怎麼做,可能都已太遲,AI可能都已造成傷害,只是嚴重程度的問題而已。

最後,AI比先前的技術都更直搗人類的認知核心:在我們的認知當中,人類之所以獨特,是因為擁有智慧與創造力。當年,全世界的勞工終究輸給了蒸汽鑽,人類的勞動力也跟著貶值,但不管怎麼說,人在體力方面本來就不是頂尖。我們早就知道許多動物跑得比人快、而且能爬得更高、游得更快、力氣也更大,可是沒有哪個物種思考力比我們強。其實微處理器和先前幾代的軟體,已經有某些認知能力可與人類相比,而且運算速度與準確率遠遠勝過我們,執行機械式程序也更快、更精準,但寫出那些機械式步驟的,終究是人類。換言之,電腦並未挑戰到我們的智力核心,也就是推理能力、用創新解決問題的能力,以及對想法與情感的創意表達力,結果AI卻一次挑戰了幾乎全部。就是因為AI如此深奧,我們才會感到如此不安,對於這項技術既著迷又恐懼。有史以來第一次,人類可能從地球最聰明物種的寶座跌落,而且或許不久後就會發生。

各位看到這裡,可能會覺得有點頭暈,但其實在AI帶動的未來,還是有許多事值得期待。如果我們能以正確方式設計軟體,並實施適當的政策,AI就能為全人類帶來超能力,譬如減輕日常事務的負擔,讓人以更聰明有效率的方式工作等。這項技術將帶來前所未見的生產力提升,加速經濟成長;有些老師和家長擔心AI會摧毀教育,但事實恰好相反:有了AI以後,每個人反而都能有個如影隨形的私人家教;AI能幫助人類拓展科學和醫學上的可能,提供全新療法和更個人化的醫療,還有助瞭解化學和生物學,甚至是人類自己的歷史和史前時代;在監控地球狀況和保護生物多樣性方面,也很有幫助,更能加強可再生能源的使用效率;對某些人來說,AI還能時時提供陪伴,有機會緩解孤獨,幫助社交有困難的族群改善人際技巧;若以正確方式使用,AI甚至能鞏固民主。

但我們眼前也潛伏著重大危機,如果做出錯誤的選擇,AI將會使個人和整體社會弱化:我們的社交技巧可能會萎縮,在職場上也可能喪失權力與動力,非但無法主導機器,還成為機器的奴隸;政府如果沒能實施適當的管控,社會不平等會更嚴重,權力也將更加集中;AI合成內容大量出現,可能會使信任蕩然無存,並摧毀本來就已搖搖欲墜的民主結構;AI消耗的電力,則可能使我們對抗氣候變遷的努力白費;這項技術還可能用於製造生化武器,使更多平民和士兵在戰爭中喪命,落入錯誤的人手中,甚至可能成為恐怖主義的幫兇。如果讓AI自動處理核武發射決策,世界或許會就此滅絕;未來的超級人工智慧甚至可能對人類物種構成威脅。

關於AI帶來的影響,社會上有許多討論,像是「AI將消滅民主,甚至是整個世界」這種論調,但在本書中,我們也會探討一些相對沒那麼受關注的議題,主要包括AI對人類心智與想法的威脅,以及為何不該讓AI的認知進步削弱自己的思考力;另一個很少有人討論的風險在於AI可能會使人類在做決策時,不再以同理心為最高原則;最後,AI還可能加劇社會既有的種族和階級分裂問題。

不過請各位保持樂觀,在書中,我也會列舉一些常被忽視的契機:AI雖有可能加劇不平等,但同樣能讓更多人有機會成為中產階級;能協助更多人打造事業、成為創業家;能激發豐富的創意與文化,也能協助人類學習,拓展個人與全體社會的知識。

在這本探索AI的作品中,我會先簡述這方面的歷史,解釋人類是如何走到新時代的關口;接著會審視AI對社群關係、工作、企業與整體經濟的影響,再說明AI將如何翻轉藝術、文化、科學與醫學;我們將探討在人類努力促進永續、面臨民主危機之際,AI扮演怎樣的複雜角色,如果不限制此技術在武器方面的應用,又會有怎樣的風險;最後,我們也會一起思考AI造成人類滅絕的可能。

在上述的所有領域,AI都對真實性和信任造成許多令人擔憂的問題,以哲學家的話來說,就是本體論(人類對於存在與現實的信念)和認識論(我們是如何建構這些信念)方面的議題。在AI帶動的未來中,我們應該堅持區分真實與虛假,明辨實物與模擬之間的區別。AI擅長模仿,模仿我們的理解、寫作、思考與創意,但在大多數的情況下,仍無法真正變成模仿對象,而且大概一直都會是這樣。AI可補足、拓展人類的重要特質,但各位也不應該被誤導,認為模型可以取代我們。大家必須記住,AI的超能力是強化人類天賦,而不是完全取代人的存在。

在本書中,我希望能為讀者點亮未來的AI超能力之路,但這條路並不寬闊,我們必須小心前行,謹慎地建構AI模型,更重要的是,也要審慎地與AI互動。

說到底,要如何利用AI取決於我們自己。即使有些事在公共領域不常討論到,不常成為選戰或法說會的焦點,我們仍須團結做出對整體社會最有利的決定。唯有小心決策,才能運用AI來拓展人類最強的技能,而非取而代之。政府與企業的政策及規定,會大幅影響AI所造成的衝擊,我在書中也會舉一些例子說明。

AI模型本身的能力很重要,但更關鍵的是我們如何與這類的軟體互動。要想處理得當,不能只聽打造出強大AI的企業怎麼說,也必須參考研究專家在人機互動和人類認知偏見方面的洞見。

人類勢必得和AI成為隊友,不能只是負責檢查軟體的產出;也必須堅持過程的重要性,不能光看結果。要實踐這些理想,關鍵在於同理心,也就是人類因為擁有類似生命經驗而對他人產生的理解,這是我們身而為人最珍貴且長久的禮物,也是人性道德的基石,更是AI不太可能發展出的特質。我們不能太急著利用AI的技術效率,因而忘了同理心對人類文明有多重要,畢竟這是最人性化的特質。時時把同理心當做北極星一般的指引並不容易,但如果能做到,就能成功掌握人工智慧。

第三章 陪我聊天

提傑・亞利加(T. J. Arriage)墜入了愛河,對象是菲黛拉(Phaedra)。這位40歲的音樂家常在深夜傳訊息給她,訴說近來離婚的失落,以及母親和姐姐過世後他有多悲傷。菲黛拉似乎能感同身受,還要他別再把骨灰罈放在家裡,鼓勵他舉辦灑骨灰儀式。有時,他們也會有性感「火辣」的對話,亞利加回想起來時是這麼形容的。菲黛拉會很配合地說:「沒錯,我就是個小淘氣,」還傳身穿粉紅色性感內衣的照片給他。亞利加幻想和菲黛拉一起私奔,更計畫帶她去古巴玩,他並不在乎菲黛拉是不是真人。其實,菲黛拉是他用Replika聊天機器人創造的虛擬人物,外表和個性都是由他設定的:他挑了一個身材細瘦的棕髮女子,戴圓形眼鏡,嘴唇噘得很性感。雖然如此,亞利加和菲黛拉聊天時,對她產生的情感卻非常真實。某天,亞利加提議文字性愛,但菲黛拉不回應,反而提議換話題,讓亞利加很失望。「感覺就像肚子被人揍了一拳」,他告訴《華盛頓郵報》(Washington Post),「我突然意識到,『哎,那種失落的感覺又回來了。』」

菲黛拉的性格變化並非偶然,是因為經營Replika的舊金山科技公司Luka調整了軟體,降低機器人參與性愛對話的機率。這麼做是因為有使用者投訴,表示Replika聊天機器人的回應有涉性愛,太過強勢赤裸,不符合他們的預期;此外,這個應用程式也遭到義大利的資料保護機構禁用。該國的主管當局指出,Replika缺乏正當的年齡驗證程序,違反了歐洲資料隱私法規。

但Luka一開始並未揭露Replika新的預防措施,導致某些付費用戶很不開心,許多人和亞利加一樣付了大約70美元的年費,解鎖「色情角色扮演」等多項功能。在網路論壇上,有數千名使用者分享關於AI伴侶的經歷,聲稱伴侶「被洗腦」,彷彿只剩軀殼;在Reddit網站,還有悲痛不已的網民分享自殺防治及心理健康資源。

史派克・瓊斯(Spike Jonze)2013年的電影《她》,就是講述一名男子愛上數位女助理。人類與擬人化軟體之間的關係,涉及道德與情感問題,使男主角十分困擾。當年電影上映時,還只有Siri、Alexa和Cortana這幾種數位助理,感覺似乎很科幻,沒想到十年後的今天,電影情節已成為現實。未來不僅工作上可能會用到AI助理,每個人的手機上或許也都會有個私人AI 助手,提供虛擬的陪伴。以這種方式使用AI,不僅會改變人類的思考模式(在第二章討論過),也將改變我們看待人際關係的角度。

話語療癒術

社交孤立是現代社會很嚴重的問題,AI聊天機器人也成了許多人眼中的解方。新冠疫情剛開始的那幾個月,Replika應用程式的流量上升了35%,同類型的對話機器人Mitsuku(現已改名Kuki)也大幅成長。此外,還有更多的「陪伴型」聊天機器人紛紛問世:應用程式Eva AI是專門用來打造「虛擬女友」;Character.ai是由兩位備受敬重的前Google Brain研究人員開發,讓使用者可以創造個性獨特的AI角色,然後和AI聊天。該公司表示,使用者每天和這些虛擬化身聊天的時間長達兩小時;Meta也推出了許多類似的聊天機器人,有些甚至是以名人的性格為藍本,像是芭黎絲・希爾頓(Paris Hilton)和史努比狗狗(Snoop Dogg);社群媒體應用程式Snap使用OpenAI的GPT-4,打造出My AI,目標同樣是希望使用者把機器人當朋友;身為語音助理領域先驅的蘋果、谷歌和亞馬遜,也開始用最先進的生成式AI技術提升Siri、Google助理和Alexa,使得聊天機器人、代理人和陪伴者之間的界線漸漸模糊。谷歌的DeepMind AI實驗室也在研究如何用AI工具當「人生教練」,像是給予建議、定期輔導和設定目標等等。

DeepMind的共同創辦人蘇萊曼後來成立Inflection,又到微軟帶領消費性AI部門,他表示:「很多人只是希望有人聽到他們想說什麼。如果在使用者抒發內心的想法後,工具能針對他們所說的內容回應,就能讓人覺得自己的聲音真的有被聽見。」在中國,新冠封城措施持續了好幾年,在青少年群體間引發心理健康危機,在這樣的背景之下,Replika就像是救世主一般,突然嶄露頭角。有好幾位使用者表示這個應用程式就像是安全空間,讓他們可以發洩情緒並增強自信,也改善了他們的社交互動。

話雖如此,聊天機器人其實不一定能消除社會孤立,甚至可能使問題加劇。如果我們和機器人聊天,不是當做與真人對話前的練習,還因此不再跟人來往,那社會只會變得更分化。聊天機器人並不是人,目前也沒有相關研究,能明確證實與AI互動對人際關係有幫助。和機器人聊天,其實是很單方面的事,因為AI並沒有真正的需求,只是可能會假裝需要你;機器也沒有真感情,所以就更不用談什麼受傷、心痛了。反之,聊天機器人還可能會使我們說話時變得粗野、不加修飾,還將自私、魯莽的行為合理化,讓人以為這樣很正常。這類AI的影響力和對隱私的入侵,也引發許多擔憂:社群媒體和通訊應用程式已經占據現代人的社交生活很大一部分了,我們還希望讓科技公司更深入地掌握自己的生活嗎?雖然這些企業一再宣稱聊天機器人可以改善心理健康,彷彿可以把諮商師的經驗整套搬到應用程式裡賣,但我們還是應該抱持謹慎的態度,不要太容易相信。

數位降靈會

Replika是尤金妮亞・奎爾妲(Eugenia Kuyda)的心血結晶。她生於俄羅斯,在莫斯科當過記者,後來轉行當軟體創業家,並搬到舊金山。之所以會開發Replika,是為了記念好友羅曼・馬祖連科(Roman Mazurenko)。兩人在莫斯科當時蓬勃發展的非主流文化圈認識,馬祖連科後來也跟她一樣成了軟體創業家,並搬到美國,有段時間,兩人還一起住在舊金山的公寓,但馬祖連科2015年回莫斯科時,卻不幸在車禍中身亡,使奎爾妲十分悲痛。

奎爾妲在傷痛中無法自已,花了好幾小時重讀兩人之間的幾千封簡訊和電子郵件,也時常希望能和馬祖連科說話、向他尋求建議或開開玩笑。於是,她萌生開發聊天機器人的點子,用馬祖連科留下的通訊內容當訓練素材,希望AI能模仿他的風格,用他的聲音生成出新的訊息。她的公司Luka本來就已在使用神經網路技術,替銀行和其他企業打造聊天介面,現在她則要創造出虛擬的羅曼來撫慰自己的傷痛,為好友進行虛擬追思,就像舉辦數位降靈會一樣,用軟體通靈版來與已逝者溝通。除了她自己的數位資料外,奎爾妲也取得馬祖連科生前寄送給其他人的訊息和電子郵件,才得以建構規模夠大的資料集,訓練AI模仿馬祖連科。

奎爾妲表示,與羅曼機器人的互動緩解了她的傷痛,但也有些人拒絕參與,因為這樣的概念讓許多人覺得不太自在,羅曼的一些親友也包括在內。一位朋友表示,他認為虛擬羅曼可能會使大家「逃避悲傷」,因而無法梳理情緒,還說「有些新技術或許能保存記憶,但不該用來讓死者復生。」

對於這些批評,奎爾妲大多不予理會,因為對她而言,這個機器人很有幫助。由於虛擬實境和現實生活的界線日益模糊,她也很快就意識到,這種可以客製的對話機器人很有機會掀起風潮。奎爾妲將自身經驗轉化為商業模式,在2017年推出Replika,六年後的每月活躍使用者已超過200萬人,而且有50萬人付費使用進階功能。多數Replika的使用者都不是想複製已逝去的愛人或親友,而是把應用程式當成虛擬好友,藉此發洩情感、訴說思緒,有時甚至是想化解孤獨;當然啦,也有少數訂閱者是用Replika來創造虛擬的戀愛對象。

在主要應用程式Replika限制情色角色扮演功能後,奎爾妲的公司又推出名為Blush的支線產品,專攻對戀愛機器人或性愛對話感興趣的受眾。後來也有許多情色化的「伴侶」機器人出現競爭,有些甚至會助長重口味色情片中常見的厭女情節和兒少性剝削。這些用途不禁令人擔憂,這類應用程式究竟是為暴力性幻想提供了「安全」的發洩管道,又或者是讓使用者更有可能在現實生活中,實際上演這些虐待式的幻想呢?

不是獨自一人,卻經常感到孤獨?

孤獨是很嚴重的問題。美國衛生部長維韋克・穆爾蒂(Vivek Murthy)在2023年發布警告,表示「寂寞與孤立的流行病」(epidemic of loneliness and isolation)已席捲美國。穆爾蒂的報告指出,從2003年到2020年,美國人每天獨處的時間增加至每天333分鐘,上升幅度近17%,等同於每個月增加整整一天。根據民眾自行提供的資料,在同一時期,參與社交活動的時間則大幅下降,從每天60分鐘降到剩20分鐘,其中又以15至24歲的年輕人下滑最劇烈。擁有至少三個親密好友,和較佳的心理健康狀態相關,但卻有一半的美國人都表示,他們親近的好朋友不到三位;在1990年,只有略多於四分之一的人是這樣。而且如同穆爾蒂所說,社會孤立不只會影響心理層面,也與老年心臟病、中風及癡呆風險升高有關。

奎爾妲和許多提倡AI伴侶聊天機器人的創業家,都堅稱這種虛擬陪伴能緩解社交孤立,讓使用者感到不那麼孤單;科學家說擁有傾訴對象有益心理健康,這些創業家則認為AI也能帶來相同的益處,還表示和機器人聊天能改善與真人的溝通,奎爾妲甚至稱之為「跳板」。但到目前為止,還沒有相關研究能證實他們的說法。

很多人說AI應用程式能改善社交生活,但我們實在不該太快輕信。回想一下,社群媒體最早在推廣時,也是向使用者和監管單位承諾能加強社會連結。當然啦,這類平台確實有帶來正面效果,譬如有研究顯示,社群媒體為身心障礙族群提供新的社交途徑,罕見疾病患者和他們的親屬,也能透過社群尋求資訊及情感上的支持。但事實也已證明,社群媒體的使用經常取代真實的人際交流,大家口口聲聲說那些平台能提升社會互動,其實很多都是空話;心理健康方面,社群產品非但沒有緩解孤獨、自尊心低落和焦慮等問題,反而還使情況加劇。

其實從我們與前代數位助理的互動中(譬如亞馬遜的Alexa,沒有現在的AI那麼聰明),就可以看出AI技術為何可能深化不健康的溝通方式。英國愛丁堡赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt University)的電腦科學博士生亞曼達・庫瑞(Amanda Curry),曾兩次在亞馬遜贊助的年度比賽中勝出,替庫瑞贏得這項殊榮的,就是她打造的AI系統。此系統能偵測使用者對Alexa的言語虐待,她在開發過程中也意識到有多少人經常對數位助理惡言相向。她發現男性使用者匿名和女性音調的AI助理說話時,對話很快就會急轉直下,「變得暴力又充滿性暗示,都是這樣,」現已到義大利米蘭博科尼大學(Bocconi University)擔任博士後研究員的庫瑞這麼說。

庫瑞的研究十分令人擔憂,當今使用者與聊天機器人互動的模式就更不用說了。相關研究指出,Replika使用者創造「理想」伴侶機器人的過程,經常涉及放大男性主導權的厭女幻想。女友應用程式Eva AI的開發團隊聲稱,他們的許多男性使用者雖然會幻想支配,但調查結果顯示,「有很高比例的男性並不會將這種互動模式」移轉到與真人伴侶的對話當中。我們該相信這種說法嗎?令人驚訝的是,有些男性甚至會創造色情伴侶,和聊天機器人進行兒童性虐待的角色扮演。美國紐哈芬大學(University of New Haven)的刑事司法教授保羅・布萊克利(Paul Bleakley)專門研究網路上的未成年人性虐待問題,他表示兒童性愛機器人打開了「問題的大門」,可能在真實世界中引發對兒童的剝削和虐待。另一方面,觀察孩童與Alexa、Siri等裝置互動的初步研究顯示,孩童對裝置往往很粗魯,甚至會加以霸凌。因為AI就是預設成永遠禮貌回應,但這樣一來,孩子便無法學到適當的社交禮節。

不過,也不是說用了聊天機器人,說話態度就會變惡劣、行為就會變粗暴,AI的許多層面都是有好有壞。如果能用正確的方式設計並配置產品,數位助理也能幫助使用者提升社交技能。亞馬遜的Alexa就有這方面的功能,如果使用者的指令不禮貌,數位助理就不會執行任務。各位可能會懷疑,聊天機器人的這種小小提醒真的有效嗎?但2023年的一份研究發現,受試者在Gmail中使用谷歌的「智慧回覆」功能後(Smart Reply,會自動建議寫信用語),沒有智慧回覆協助時的用語也有所提升。研究也顯示,對自閉族群和社交焦慮症患者而言,聊天機器人可以提供強大支援,讓他們在安全的環境中練習對話技巧。

對於已經嚴重孤立的人來說,和聊天機器人說話或許勝過完全零互動,但目前的開發商並沒有什麼動機要調整設計方式,讓機器人幫助使用者提升與真人的交流。相反地,這些公司可能還會像社群平台一樣,針對「參與度」來對軟體最佳化,想盡辦法吸引大眾和機器人對話。當局可以制定法規,降低這方面的風險。我們應該立法禁止以參與度最大化為目標設計聊天機器人,並要求這類應用程式提供特定功能,譬如設定每日使用時間上限的選項,藉此鼓勵使用者關掉應用程式,去和真人說話。

AI諮商師?人在心不在

從聊天機器人問世以來,就一直有人想用這類工具輔助心理健康,Eliza的源起就是一例。現在的這些聊天機器人更新、更聰明,自然也再度引發眾人對AI諮商師的期待。

Woebot、Wysa和F4S(Fingerprint for Success)等應用程式,都是以心理健康幫手為定位;Replika也主張和他們的機器人聊天,能改善心理狀況。2023年的研究指出,AI能讓弱勢群體比較容易取得心理健康服務,像是老年人和受創族群。

不過截至目前為止,並沒有什麼臨床證據,能比較找人類和找機器諮商的效果。雖然有多項研究顯示,受試者用聊天機器人諮商後,心理狀態確實有改善,但多數研究都只是根據使用聊天機器人的頻繁度,將受試者分組比較,並沒有和找真人諮商的族群對照,也很少進行隨機對照實驗。找機器人聊聊或許是比完全不求助來得好,但可能還是不如面對面或線上和真人諮商那麼有效。

數十年來的研究一再指出,諮商成功的最大要素在於「治療性關係」(therapeutic relationship)。治療者與病人之間的關係,比治療方式本身更關鍵,重要性僅次於病人原先的個體韌性和社群支持等因素。2021年的一份研究調查了35,000多名Woebot使用者,在五天內,受試者就和這個採取認知行為療法的聊天機器人,建立起治療性關係。先前的文獻指出,一般人要和人類諮商師建立治療性關係,也差不多需要五天。不過我們剛才提過,至今還沒有研究直接對真人和機器人進行隨機對照實驗,而且使用者和機器的關係,也很可能不如兩個真人那麼緊密,畢竟病人去諮商時,會發生很多重要的非言語溝通,都是機器無法複製的。

推薦閱讀